Go

To ���R�E�q�~�E������������

�i�Q�O�Q�O�E�P�P�E�P�U�`�Q�P�j

�͂��߂�

�@�܊p�A����Go

To �g���x���Ƃ����L����x��݂��Ă��ꂽ�̂ɁA�����s�̊����g�厞�ɏ��r�s�m�����u�悧�`���l���Ă݂悤�v�ƌ����������ŁA�������������O����Ă��܂��܂������A�P�O������K�p�����Ƃ����j���[�X������܂����B�����Łg����𗘗p���Ȃ���͖����I�h�ƁA�v�w�Ƃ��ɍs�������Ƃ��Ȃ����R�A�q�~���ʂɏo�����邱�Ƃ��v��B

���N���i�Ƃ������A�R���i�̃��N�`���Ǝ��ÖJ������Ȃ�����j�C�O�ɍs���Ȃ��ƂȂ�A�ꕔ������ƂȂ��Ă��܂��}�C���[�W�𗘗p���āA�`�m�`���R�ւ��m�ہi�����Ȃ��Q�����O�ł��n�j�Ȃ�ł��ˁj���AGoTo�g���x���L�����y�[���E�T�C�g�̍ŏ��ɏo�Ă����u������v��ʂ��āA�z�e����\�܂����B

�P�P���P�U���i���j�E����ځ@�@����

�@�ߑO�S�����ɋN���āA�o������������R�ł̎��Ԃ�L�����p���邽�߂ɁA��P�ցi7�F30�H�c���j��I���������ʂł��B�����ւł����A�@�����قږ��ȂȂ̂ɂ͂�����Ƌ����ł��B8�F40�Ɂg�����Y��`�h�ɒ�����A9�F00���̃����W���o�X��30���A���R�w�ɓ����ł��B�䂪�̋��E�����͂Ȃ�ł��g���g�x��h�i����`�����j�ł����A���n���R�ł͂��ꂪ�g�����Y�h�ŁA�i�q�w�O�ɂ��Ɨ��������A�ꂽ�����Y�̓���������܂��B

�悸�̓z�e���������܂��B���R�̏h�͉w����k���T���A�傫�ȃV���b�s���O���[���g�C�R�b�g�E�j�R�b�g�h�̂U�`�V�K�ɂ���u�A�x�X�g�E�O�����f�v�ł��B��������Ȃ����̂ł����A�_�˃|�[�g�^���[�z�e���i�|�[�g�s�A�z�e���ł͂Ȃ��I�j�����͂Ƃ��āA�e�n�Ƀr�W�l�X�z�e����W�J����A�����В��i���R�݂�������j������V���z�e���O���[�v�̂悤�ł��B

��ו���a����ƁA�����X�ɔ�яo���A�ڂ̑O�́u�����Y��ʂ�v����s�d�i���d�j�ɏ���āu�鉺�v�ʼn��ԁi100�~�j�B���������ƌ����A�����ĖT�𗬂�鈮��̌����������R���̓V��t�������Ă��܂����B�V��t�̍��ǂ��g�t�ɉf���܂��B

�u�L�����v����Βi���オ��ƁA�L�ꁁ�u�{�ہE���̒i�v�̐�ɂ���u�s�����v�i���i�͕�����Ă����̂ł��̖��O������j������ĐΒi���オ��ƁA�ڂ̑O�ɂR�w�U�K�̓V��t���ނ��Ă��܂��B

�@�@ (�L����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�s���偁�������̖��j

�@�@

�@�@

�i�������猩���s����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���Z���Ղ̑b�j

�@�@

�@�@

�@�i�V��t�j

�@�`�`�퍑����A�Q�X�̐g����̂��オ���Ĕ��O�肵���F�쑽���Ɓi1529�`1582�j�������̐ΎR��ɓ��邵�A��������z�B���Ƃ��p�����F�쑽�G�Ɓi1572�`1655�j���V���ɖ{�ۂ�݂�,�ΎR������͂ތ`�ŏ�s���\�z���A���ꂪ���R��ƂȂ����B�V��t�͍����h�̉����������ŁA�ʖ��u�G�������傤�v�Ƃ��Ăꂽ�B���̌���͏�����ƁA�r�c�Ƃƕς��A�r�c�Ƃ������܂Ŏ��߂����p�˒u���ōŌ�̏��r�c�͐����N�m���ƂȂ�A��͕{��Ƃ��Ă̖������I�����B

�����U�N�̔p��߂ɂ��A�\�z���͎���Ɏ���ēV��t�Ƃ킸���̌������c���݂̂ƂȂ����i�V��t���c���������ł��f���炵���I�j�B�������A1945�N�̉��R��P�œV��t���Ď����A1964�N���炻�̍Č��ɒ���B�G�ƒz�铖���̃C���[�W����ɓS�R���N���[�g�����1966�N�Ɋ����B�����ɍ��ʂ��Ă����L�����s������Č����ꂽ�B

�@���Q�O�N�ł��ꂾ�����h�ȓV��t���Č������Ƃ́A���R���̒�͂Ƃ������A�{���ɑ債�����Ȃ��Ɗ��S���܂��B�i�|���āA�|�����t�͋����L��]���Ă����o�u������ɂӂ邳�Ƒn���Ƃ������o���}�L�s���������A��_�W���ŁA�]�ˏ�V��t���Č����ׂ��ł����I�j

�@���A�V��t�́u���`�v�ł͂Ȃ��A�s���ӌ܊p�`�ɂȂ��Ă��āA����p�x�ɂ���Č`�قȂ��Ă��܂��B�M���̈��y����s���ӌ`��ł����������ł��B�F�쑽�G�Ƃ̐����E���P�͑O�c���Ƃ̎l���ŁA���y�z��ɂ͉���˂̑�H�������g����Ă��������ŁA�G�Ƃ̉G��z�鎞�ɂ����ꂩ���H������Ă����̂�������܂���B

�@�@

�@�@

�@�G���x�[�^�[�œV��t�̓V�畔���i�݂܂��B

�@�@

�@�@

�����̐�[�ɂ͒����𗁂тċP�����������ڂ��Ă��܂��B�n�������ɋ����͂�����A�u���G��v�ƌĂꂽ�Ƃ����`���Ɋ�Â��āA�z��S�O�O�N�ɓ�����1996�N���͂ɋ������{���������ł��B�G�Ƃ��z��̓����ɂ��ꂾ���̋��͂����邱�Ƃ��o�����̂́A�ނ����}�G�g�ɂ��ꂾ���������Ă������炾�����ł��B

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�V�炩��n��̒��߂ł��B

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�i�O�납��s���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�������j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��y���j

�@

�@ �@

�@

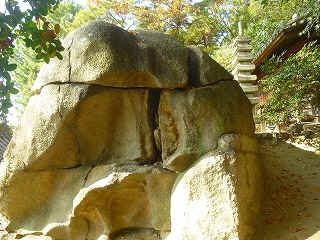

�@�@�L��ɁA�u�钆��v�Ƃ������A�F�쑽�G�Ǝ���̐Ί_�̈�\������܂����B�{�ۂ͒r�c�Ǝ���ɂ��Ȃ�g�����ꂽ��ł��ˁB

�@�Ί_�̊Ԃ̐Βi������Ă����ƁA�����E������܂��B��P����ՓI�ɖƂ�A����ŗB��c�����]�ˎ���̌����ł��B

�@

�@

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�i�����E�j

�@������o�āA����ɉ˂�����������n��܂��B�S������Ŗ��@���Ȋ����ł��B�ؑ��̂�����������̂��鋴�ɂ���悩�����̂ɂȂ�����Ǝv���܂����B

�@�@

�@�@

�@����n���ĉE�ɋȂ���ƁA�H�ו���������܂��B���������ł����A�����ɂ��܂��傤�B2�������āA�l�b�g�Ől�C�������̂��u���������v�ł����A�R���i�̉e���ł��傤���X���Ă��܂��B�����ʼnc�Ƃ��Ă���u�ɐ����v�ɓ���܂��B�J�E���^�[�ɍ���ƁA���z���ɉ��R��߂Ȃ���H����ۂ邱�Ƃ��o���āA����͌��\�B

�@��̂��Ƃ��l�����āA�y�߂̒��H�ɂ��܂��B�i�ނ��A�J���[�͌��\�{�����[��������܂����j

�@�@

�@�@

�i�����G�r�t���C�E�J���[�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ȁ��Ӗ����苼�����������`�j

�@�������炦���I���āA��傩����y���ɓ���܂��B����E���Z���A���ˁE��y���ƕ��ԓV���̎O�喼���Ƃ������ƂŊ��҂��c��݂܂��B���R�˂Q��ڔˎ�E�r�c�j�������c�𖽂�1687�N�ɒ��H���A1700�N�i���\13�N�j�Ɉꉞ�̊����������A���\������\����뉀���Ƃ������Ƃł��B

�@��������ƁA�����E��ɒr�������Ă��̉��̌��������r���B�j�������ł��D��Ŏg�p�������ɂŁA��Ђ�Ƃꂽ�����Ȃ������������ł��B

�@�@

�@�@

�@ �@

�@ �@

�@�������z�R������܂��A�����U�����B�S�R�ł��B����Ă݂�ƁA�L���뉀�����n���܂��B�r���c���ɏ��炳��Ă���̂��킩��܂��B

�@�@�z�R�̘[�̍g�t�ł��B

�@

�@ �@

�@

�@�h�S�̍L����߂��āA�����̑�̒r�ɂ͓������̂��钆�V���������сA���ۋ����˂����Ă��܂��B�c�O�Ȃ��狴�̏I���ɍ����āA�������ɘj�邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@�@

�@�@

�@����ɉ��i�ނƁA�傫�Ȋ�̌����������ᓰ�B�j������1697�N�ɗ̖��ƒr�c�Ƃ̔ɉh������Č������A�ω������J���������ł��B��͉ԛ����36�Ɋ����đg�ݏグ���G�X�q�₾�����ł��B

�@

�@ �@

�@

�@�r�̔Ȃ���q�����a�𓊂��Ă��܂��B��R�̋ь�W�܂��Ă��܂����B

�@�@

�@�@

�@�߂��̗т̍g�t���F�N�₩�ł��B�i�ނ��S�ʓI�ɂ́A�v�������g�t�͏��Ȃ��ł��j

�@�@

�@�@

�@������Ȗ��������������̂ŁA���̕����֍s���Ă݂�ƁA�傫�ȃQ�[�W�������āA�����O���������܂����B���̑傫���Ƀr�b�N���B�����̎�F���N�₩�ł��B�]�ˎ��ォ�牀���ŒO���������Ă��������ł����A�ꎞ�r�₦�A�������R��Z�����w�Z�Ɋw���Ƃ̂���s���ᎁ���珺�a31�N�ɂQ�H������ꂽ�̂����̎���̎n�܂�ŁA���̌���H�s�̋��͂�����A���݂W�H�����炳��Ă��邻���ł��B���N�A���U�ɂ͐��H�̒O����������ĉ����̋���Ƃ������Ƃł��B������D��Ȍ��i�ł��傤�B

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�`�`�������ĉ��������܂������A���ƂȂ��������L���Ƃ�������ۂŁA�O�����Ƃ����Ă��i���R�̐l�ɂ͐\����Ȃ����j���Z���Ɣ�ׂ�ƕ�����Ȃ��Ȃ��I�E�E�E�Ƃ�������ۂł��B�Ί݁E����̌I�ь����̕��������Ƃ��Ă͏ゾ�Ɗ����܂����B

�@�@

�@�@

�@�i����O�̈���ɉ˂���ߌ����A������̕�����������蕗�����܂��j

�@���R�w�ɖ߂��āA���Ԃ��������̂ʼnw�r���̃V���b�s���O���[���Ńe�B�[�^�C���B���B�E�h�E�t�����X�̃f�j�b�V���i�}�����ƃo�X�N�`�[�Y���j���������������ł��B

�@�@��x�݂���ƁA���́A�g�������߁g�����Y���h�ɏ���āA�g���Â������܂��B�ړI���g���Ð_���ł��B

�@�@

�@�@

�i�����Y���E���Ѝs���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�g���Éw�j

�@�g���Éw�ō~��ĂV�D�W�������ƉE��Ɏ�h��̏����̌������ɒ����Ə����������܂����B���H��n��Ə����̎Q���������܂��B�Q���̗����͓c�����L�����ĔӏH�̂Ȃ�Ƃ��̂ǂ��ȕ��i�ł��B�Q���̐�ɂ��鏬�R���u�g���̒��R�v�ŁA�R���ɂ͑����̌Õ������݂��Ă���A���Â̐̂̋g�����̔ɉh���Â��ꏊ�ŁA�R���̂��g���l�ɂƂ��Ă��_�̂ł����邻���ȁB

�@

�@ �@

�@

�@�@���̒����̐�ɐΒi�������_�Ђɓ����ł��B�g���Ð_���̎�Ր_�͑�g���ÕF���i�������тЂ��݂̂����j�B�Γ��Ă̎�O�ɑې�������⁁�u��u���v������܂��B�g���ÕF�������O�ɊQ���ׂ������i����j�Ƃ����S�i���S�ς��痈�����q�j�Ɛ�������ɕ���̖��u�����������ł��B�����ċg���ÕF��������̖��A���ɉ�����ގ������̂��g�����Y�`���h�̎n�܂肾�Ƃ������Ƃł��B������N�n���̈ꑰ�����͂�A������g���l���|�����Ƃ������ƂȂ�ł��傤�ˁB

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��u�j

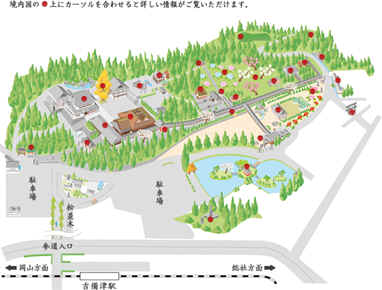

�i�_�Ћ����}�j

�@�g���Ð_�Ђ͌����g�����̑�����ł��������A�g�����R�����i���O�E�����E����j���ꂽ���Ƃɂ��A�����̈�̋{�ƂȂ����B���̎��ۂɌÑ�j�ɂ�����g�����Ƒ�a����̍R���̗��j���\�ۂ���Ă���B

�`�`�R�`�T���I�ɋg�����͐����Ɛ��S�ŕx�݁A��a�����ɑR���鐨�͂ł������B�g���l�̎��_�ɗ������g�_�b�h�Ɋ�Â��Υ���_���������͂��߁A��a�����̊m���ɋ��͂������A�g�����̐��͐L�������ꂽ��a����́g�����w�ŕԂ��h�������ŁA�F��V�c�̍c�q�E�F�\���ڕF�� (�Ђ���������Ђ��݂̂���)�叫�Ƃ���N�U�R�������������B�g���ÕF���ɗ�����ꂽ�g���R�͊拭�ɒ�R�������̂́A��s�n�ɂ܂݂�A�g���ÕF���́u�a���̏Ƃ��ĉ䂪���O��F�\���ڕF���ɍ����グ�܂��v�ƌ����č~�������B�˂����ŋg���̋g���ÕF�����A��a�̋g���ÕF���ɓ���ւ�邱�ƂɂȂ����B

�@�@���ۂ̗��j�ɂ����āA�T���I�ɗY���V�c�͋g���̔�����������āA��a�����̗D�ʂ�����Â��A�����V�c��689�N�ɔ�䌴�߂ŋg������O�E�����E����̂R���ɕ����i713�N�ɂ͂���ɔ��O���������j�B���̕����ɂ��A�g���Ƃ��Ă̓���I�ȃp���[�͖����Ȃ�A�h����g�͂��̂܂܍]�˂��疾���Ɏ���܂ő����A���R���ƂȂ��������ł����R�s�s���Ƒq�~�s�s���̑Η��Ȃǂ��̉e���͎c���Ă���Ƃ�����B����A���{�̗��j�͉����[���I

�@�Βi���オ��A��F���N�₩���k�@�_�������A����ɐΒi�����Ɩ{�a�O�ɓ����ł��B

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�k�@�_��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�{�a�O�j

�@���Q����ς܂�����A�E���H��ƁA���@�_���Ɏ���A����������L�������Ă��܂��B�����āA����A�����I����������������Ƃ����ƁA���̉�L���ɂ₩�ȃX���[�v��`���Ȃ��炸�`�`�`���Ɖ��̉��܂ő����Ă���̂ł��B����Ȃɒ�����L���������_�Ђ͑��ɗނ����܂���I�퍑����̓V���N�Ԃɑ��c���ꂽ���̂ŁA�S��398�����邻���ȁB

�@�@

�@�@

�@�����̎ʐ^�ŁA��L�̒������������Ă���������ł��傤���H�I

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�r���r���ɁA�������̂��Ђ�����܂��B

�@�@

�@�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���т��{�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��R�{�̒�������{�͒����Βi����������j�@�ˁ@�i�オ���Ă����ƁA���ꂪ��R�{�������ł��j�@

�@

�@

�@

�@

�@�i�c���Ёj�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O�Ћ{�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O�Ћ{�̊z�j

�@�ӂƉE�������ƁA���{�̒����̌������ɐ_�Ђ��������̂ŁA��������Ă݂܂����B�F��_���ł��B���D�Ɂu�g�����ŌÂ̈�א_���v�Ƃ���܂����A��F���^�V���������ł��B�����Ȑ_�Ђɔ�ׂđ傫�Ȍ����͂ǂ����Ă������ł��B�_�������̋����ł����ȁH

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����n��ƁA�F��_�Ёj

�@�{�Ђɖ߂�ƁA�䊘�a�Ƃ����Ђ������āA��������֎~�E�B�e�֎~�ɂȂ��Ă��܂��B�������J��ꏊ�������ł��B�×����_���Ɏ�舵���Ă����Ŋ����A������o�鉹�̑召���Z�ŋg����肤���_��������s���ꏊ�������ł��B

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@��L�̉ʂĂ�Ƃ���܂ŕ����Ă݂܂����B���܂���ƓˑR�̍s���~�܂�ŁA�u�������R�@�J��Ð��v�Ƒ傫�����Δ肪�����Ă��܂����B�_�Иe�̎R����o��ƁA��g���ÕF���̗˕�t�߂����Ƃ���쁁�גJ�삪����Ă���炵���B

�@��L�����ɂ߂��Ƃ���ŁA�����Ԃ��܂��B�Ăђ���������L������Ė{�a�ɖ߂�܂����B����ɉ��ƁA�{�a�Ɣq�a�̑S�i�������܂��B������ƕς��������ɂȂ��Ă��܂��B�u�g���Ñ���i�䗃���ꉮ����j�v�ƌ����āA�������ƌ������A�킪���ō��������̗l�����Ƃ������Ƃł��B���̌����͎��������1390�N�Ɍ�����V�c�̖����đ����`�������c�i1425�N�����j�������̂ŁA����ƂȂ��Ă��܂��B

�@�@��L�r���ɂ������̎Гa������܂������A�q�a�̉��ɂ��ꓶ���Ƃ����Ђ�����܂��B�w�p�E�V�|�̐_�ŁA�ߔN�͎̐_�l�Ƃ��Đl�C�����邻���ł��B

�@�@��������Ǝ��Ԃ������ċg���Ð_�Ђ����܂����B�w�ɖ߂�ƁA�����������ɌX���Ă��܂��B�Ăѓ����Y���̓d�Ԃɏ���ĉ��R�ɖ߂�܂��B

�@

�@

�@

�@

�@�T���߂��A�z�e���Ƀ`�F�b�N�E�C���ł��B�����ɓ���ƁA�x�b�h�͑傫�߂̃Z�~�_�u���ŁA�V����������\�L�X�Ƃ��Ă��܂��B�䂪�Ƃ́A�����Ă��z�e���͐Q�邾���ł����A�R��������̂ŁA�����͂�����肵�����ƁA�u�R���t�H�[�g�E�c�C����28�u�v�Ƃ����N���X��I�����܂������A�����ł����B�����͐����ŁA�ݔ����[�����Ă���A�ׂ̕����̉����������邱�Ƃ��Ȃ��Â��ł��B���嗁�ꂪ�����Ĕ���������Ƃ��o���A���H�͏[�������u�b�t�F�Ƃ����̂��������_�ł��B�i���݂̃R���i�ЂŁA���R�ł��w�ǂ̃z�e���͒��H�u�b�t�F�𒆎~���Ă��܂��j�B

�@

�@ �@

�@

�@�ו���u���ƁA�����A����̗[�H�ł��BGoTo�C�[�g�Ō������A�w�߂��ŁA�n��N�[�|�����i�����̃z�e���łU��~�̃N�[�|�������炢�܂����I�j�����p�Ƃ����uRyoutei��Ғ��{�X�v�Ƃ������X��I�����ė\�Ă����܂����B�ē����ꂽ�̂͌��ŃK���X���z���ɒ��낪�����܂��B������Ɣh��ڂŃo�u���[�ȕ��͋C�ł��B

�@

�@

�@

�@

�@�I�[�_�[�����̂�4500�~�̉�ȃR�[�X�ł��B�i�ȉ��̎ʐ^�̗����̍Ō�Ƀf�U�[�g���X�C�[�c���荇�킹���t���܂�����ʐ^���B��Y��܂����I�j

�@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�i�����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���̃^�^�L���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�A�T���̎������j

�i���@���Ȑl�I�j

�@

�@ �@

�@

�i�����萷�荇�킹����₪���������I�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�a�����[�X�g�r�[�t�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�J�j�̃O���^���j

�@�@

�@�@

�@�i�V�w�����荇�킹�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���Ȃ���j

�@����A�i�������邱�ƂȂ���A��i���Ƃ̃{�����[�������[���Ⴀ��܂���B���ɍŏ��́u�����v�͂������ꂾ���ł��Ȃ����c��ނقǁB�ł��u�o���ꂽ�����͎c���Ă͂����Ȃ��v�Ƃ���������Ă�����l�͂�������Ɣ���i�߂܂����A�������ɃM�u�A�b�v���O�B��������u���ƁA�������ƃf�U�[�g�ł��v�ƍ�����ꂽ���́A���̂��z�b�Ƌ~��ꂽ�C���ɂȂ����̂ł����B

�@�@

�@�@

�i��̉��R�w�O�j

�@�z�e���ɖ߂�ƁA�嗁��Ŕ����ق����܂��B�����ɖ߂�o�b�^���E�L���[��������͂Ȃ��25,600���������Ă��܂����I

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

���i�Q���ځj���@�@�@�@�@�@�@�@���s�L���X�g�֖߂�

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@