6日目(3月9日・月)

フィレンツェ・3日目

今日はまず「メディチ家礼拝堂」へ。此処はサン・ロレンツォ教会の附属建造物として「新聖具室」と「君主の礼拝堂」の2棟が16〜17世紀にかけて建造されたもの。(€9.5×2)

中に入ると、1階なのに地下室のような感じです。ケースの中にはメディチ家のお宝でしょうか?、豪華な品々が展示されていました。(下の写真は品々のほんの一部)

中央にあった大きな女性像は、アンナ・マリア・ルイーザ・メディチ(1667〜1743)。・・・コジモ3世は3人の子供(=男子2人、そして彼女)をもうけたが、いずれも後継を作ることができなかった。兄と弟が先に亡くなり、彼女がメディチ家最後の人となった。子供のないまま夫と死別した彼女は嫁ぎ先からフィレンツェに戻り、ピッティ宮で生涯を終えた。メディチ家の直系として誇り高き彼女は遺言で「メディチ家の全コレクションがフィレンツェで一般に公開されることを条件に、全ての美術品をトスカーナ政府に寄贈」しました。彼女のお陰で、我々は“人類の至宝”を楽しむことが出来るのです。

階段をあがると、「君主の礼拝堂」です。八角形になった部屋に入ると・・・壁から床まで色大理石と貴石で覆われて豪華絢爛。(ちょっと度が過ぎて、日本人には悪趣味と見えなくもありません!)

天井(=クーポラの内部)の、旧約聖書、新約聖書の場面を描いた絵も色鮮やかです。(ピエトロ・ベンヴェンティ作)

↓(左)こちらが主祭壇でしょうか?反対側は修理中で全体の雰囲気を壊してちょっと残念です。(修理工事はなんと、数年前からずっと続いているらしい!)

いくつか柩や像がありますが、メディチ家歴代のものなんでしょう。尤も遺骸は彼らが望んだ地下室等に安置され、柩の中は空っぽだとか・・・。

因みに↓(右)の像はフェルディナンド1世(1549〜1609)です。彼は中興の祖・コジモ1世(初代トスカーナ大公)の五男で、三代目トスカーナ大公。

壁や柱そして床の細部を見ると、貴石の細工の精巧さ、鮮やかさに驚かされます。まさに職人芸の極値ですね!

(メディチ家の紋章)

礼拝堂から奥へ進むと「新聖具室」。ここは教皇レオ10世(=ロレンツォ豪華王の次男)がメディチ家の霊廟としてミケランジェロに内装設計と彫刻をさせたものです。此処には4人のメディチ家の人が埋葬されています。

↑中央の三体の像の真ん中(⇒右写真)はミケランジェロの「聖母子像」です。そしてこの三体の彫像の下の柩には、

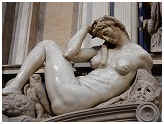

目を惹くのが次の2つの墓碑です。 いやぁ、それにしても「墓碑」に男女の裸体とは!・・・ミケランジェロの発想も凄いが、これを認めた教皇レオ10世の度量にも驚きです。

〜〜そもそもこの聖具室にはミケランジェロとレオ10世の相克のドラマがあります。ロレンツォ豪華王の後を継いだ長男ピエロの失政によって、1494年にメディチ家はフィレンツェを追放され、共和制が復活します。(この時フィレンツェの指導者として登場したのが狂信者サヴォナローラでしたが、彼もまた民衆の支持を失い1498年に火刑に処せられます)

もともと没落した銀行家の出身であったミケランジェロはメディチ家の専横には反感を持ち、共和制を支持しました。(最高傑作のダビデ像はこの共和制時代に制作されたものです=1504年作品公開)。ところがピエロ逝去の後、代わってメディチ家の当主となった弟のジョヴァンニ枢機卿(=後のレオ10世)が1512年にハプスブルグ家の支援を得てフィレンツェに侵攻し、メディチ家は再び支配者に復帰するのです。この政変の折、ミケランジェロは共和派として処罰されるところをかろうじて難を逃れたのですが、やがて許されてレオ10世からこの聖具室の制作を命じられたという訳です。引き受けたからには最高の成果を出すのがミケランジェロの芸術家魂でしょうが、その心中の思いはどのようなものだったでしょうか?

ヌムール公ジュリアーノの墓碑。男性像が「昼」、女性像が「夜」と呼ばれています。真ん中はジュリアーノ。彼は“豪華王”の三男(長兄はピエロ、そして次兄が教皇レオ10世)で、レオ10世によるフィレンツェ侵攻によって、メディチ家が帰り咲いた際に、教皇に代わって当主としてフィレンツェの統治者(=僭主)となった。

ウルビーノ公・ロレンツォの墓碑。男性像は「黄昏」、女性像は「曙」、真ん中がロレンツォの像です。彼は“豪華王”の孫(=長男ピエロの息子)で、叔父のレオ10世からウルビーノ公に任じられ、ジュリアーノ急逝の後を継いでフィレンツェの僭主となったが、彼もまた治世わずか3年余で梅毒のため急逝。

レオ10世は贅沢三昧で湯水の如く金を使って法王庁の財政を破綻させ、さらに免罪符販売を行うなど後世の評価芳しからざる教皇であるが、芸術への理解深く、ローマ・ルネッサンスの最盛期を現出させるとともに、卓越した政治手腕を発揮し、その中で(いささか出来の悪い)メディチ・ファミリーの面倒をよく看たことがわかります。

(夜) (昼)

ミケランジェロの彫刻は見事というほかはないのですが・・・私的には、上の「夜」の女性像はちょっと違和感がありました。腰から太腿にかけて筋肉が逞し過ぎるし(”筋肉強調”はミケランジェロの特徴ではありますが・・・)、何よりも乳房の形がちょっと変というか美しくないですね。才能に限界のない天才ミケランジェロも、女性の裸体を彫るのは勝手が違ったのでしょうか?!。

そして、聖具室の片隅にはこんなスケッチ↑がありました。ミケランジェロの素描でしょうか?

次は隣の「サン・ロレンツォ教会」へ。礼拝堂と一体となった建物構造からしても“礼拝堂と2箇所でセット”と思うのですが、しっかり別途入場料(€4.5)を取られます。此処は歴史的には4世紀に創建されたフィレンツェ最古の教会の一つで、11世紀に再建され、さらに15世紀にメディチ家の依頼でブルネレスキ(=ドゥオーモのクーポラを造った)によって改築されて現在の姿になったという。

ただ何故か正面のファサードは未完のまま現在に至っており、正面から眺めると、“メディチ家の菩提寺”にしては些か貧相なファサードだなぁ!という印象がします。

ともかく中に入ってみましょう・・・身廊から中央礼拝室に向かって、整然として厳粛な雰囲気です。祭壇の天井画も優雅です。

本来ならこの中央に、ドナテッロの最後の作品と言われる「説教壇」がでんと置かれているハズなんですが・・・修復中とかで脇のスペースに厳重に囲われて、寄付金を払った人だけが眺めることが出来る仕組みになっていました。(ちょっとセコイぞ!)

(ただいま修理中) (本来ならこの姿が見られたのに・・)

⇒

⇒

(ロッソ・フィオレンティーノ/マリアの結婚) (ア−ニョロ・ブロンズィーノ/サン・ロレンツォの殉教)

そして、この堂内で一番有名なのはフィリッポ・リッピの{受胎告知」で、楽しみにしていたのですが、これも残念なことに修理中か何かでコピーが貼り付けてありました。でも薄暗い場所に、ちゃんと「木枠」の中に本物と同じサイズ(?)で貼り付けてありますから、よく見ないと本物と騙されそうで、これも又ちょっとセコイなぁ!という感じです。

中央礼拝室の左手に、ジョヴァンニ・デ・メディチが造営を命じ、ブルネレスキが設計し、ドナテッロが装飾した「旧聖具室」があります。漆喰と灰色の石材で構成された上品で落ちついた雰囲気です。祭壇手前中央の大理石のテーブルの下にはジョヴァンニとその妻ピッカルダが埋葬されています。ジョヴァンニは家業であった羊毛業から転じて銀行を興し、法王庁にもくい込む等その後のメディチ家興隆の基盤を築きました。そして、その息子コジモがフィレンツェの支配権を確立したのです。

2階に上がると、回廊から中庭を見晴らすことができます。綺麗な中庭です。

〜〜こうしてメディチ家の歴史を勉強しながら(?)見物が終わりました。近くの中央市場へ向かいます。持ち帰る食料品を調達しようということですが、まずは腹ごしらえ。妻が「ネルボーネのランプレドットがいいわ!」・・・私も異存はありません。

妻は「バスケッタ=皿に盛って、パンとのセット」、私は「パニーニ=ハンバーガー?」

ランプレドットは牛の第4胃を野菜などで煮込んだもの。尤も料理人は{ビーフ?」と問いかけてきましたが、確かにモツというより、しっかりビーフの味がしてクセも無くて美味しいです。フィレンツェB級グルメの代表格ですね。

腹ごしらえをした後は、市場内を回って、ドライトマト、オリーブ、トリュフ・ソース、パルミジャーノ・レッジャーノ・チーズなどを購入。ホテルから徒歩数分の場所に市民の台所=市場があるのがフィレンツェのいいところです。

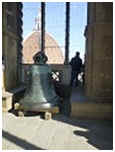

荷物を抱えて、一旦ホテルへ帰還。妻をひと休みさせて、私は去年天気が悪くて断念した“ジョットの鐘楼登り”に出かけます。

〜〜初期ルネッサンスを代表する画家にして優れた建築家のジョットは1334年にサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂(=ドゥーオモ)の建築責任者に任命され、直ちに自分の名前を冠した鐘楼の設計〜建築に取り掛かりましたが、基底部分を完成させただけで3年後に逝去。その後を弟子のアンドレア・ピサーノやフランチェスコ・タレンティが引き継いで1387年に完成させました。鐘楼は高さ85mで、階段は414段あります。

さぁ、出発です。薄暗く、すれ違うのがやっとという狭い階段を上っていきます。途中何度か“踊り場”(↓写真・中右)があるので、そこで休憩をすることが可能で、まァ、マイペースで登ることが出来ます。それで結構年配者(自分もそうですが!)も元気に登って行きます。私も休憩を取りながら20数分で登頂(?)しました。

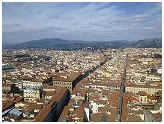

屋上に出ると、360度のフィレンツェが眺望出来て、いやぁ素晴らしい!(勿論こちらとクーポラの両方に登れば文句なしですが、どちらか1つを選べと言われたら、それはこちらでしょう。なぜなら目の前にクーポラが見えるからです)

(フィレンツェの町並み)

(サンタ・クローチェ教会) (サンタ・マリア・ノヴェッラ教会) (サンタ・マリア・ノヴェッラ駅)

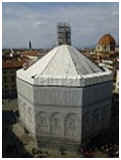

膝をガクガクさせながら(!)階段を降りると、ホテルへ戻り部屋で休憩していた妻と再びドゥオーモへ向かいます。妻は「サンジョヴァンニ洗礼堂」へ。(以下「洗礼堂」は妻の写真をもとに構成)

(※大聖堂内は無料で見物できますが、他=ジョットの鐘楼、クーポラ登頂、洗礼堂、美術館、クリプタは24時間有効の共通券で€10です。但し今回美術館は修理で閉鎖中。それで一枚のチケットをシェアしたという次第です)

「洗礼堂」は11世紀に建築され、大聖堂、鐘楼と合わせ3つの建物の中で最も古い建物。本来なら↓左のようなロマネスク様式の優雅な外観を拝めるハズですが、外装を全面修理中とあって,↓右のようにスッポリとカヴァーされていました。(残念!)

天井は黄金色に輝く、旧約聖書・新約聖書の有名な場面を描いたビザンチン風モザイク画で埋め尽くされています。ずっと上を見ていると首が痛くなってきます。

後陣・祭壇の天井の幾何学模様が独特です。

祭壇上部左右のアーチ形の窓脇も絵画で埋め尽くされています。

祭壇の右手には対立教皇(※)ヨハネ23世の墓碑があります。ドナテッロとミケロッツォの作だそうです。床も様々な石の幾何学模様のモザイクです

(※)対立教皇とは・・・我が国にも南北朝があった如く、いやカトリック教会にはもっと古く、3世紀前半から教会の分裂を契機に教皇と対立教皇が併存し、最後のフェリクス5世(1439〜1449)まで40人を数える。

ヨハネ23世の時代は教会大分裂の時期で、ローマ=グレゴリオス12世、アヴィニョン=ベネディクトゥス13世、そしてヨハネ23世(在位1410〜1415)が鼎立した。

ヨハネ23世はジョヴァンニ・デ・メディチの後押しで教皇の地位に就いたものの、在位5年にして政敵から詐欺・殺人・婦女暴行など54もの罪状をつきつけられて逃亡し、カトリック教会からその存在を抹殺される。しかしジョヴァンニはその後も支援を続け、逮捕監禁された彼を救い出し、やがて枢機卿にまで復活させた。ジョヴァンニは彼の教皇在位時代に深く法王庁に食い込んで巨万の富を得て、メディチ家=金融業の確固たる基盤を築き上げたという経緯から、彼を終生、そして死後まで面倒をみたということであろう。

私は妻が洗礼堂の見物を終えてこちらに来るまで、ゆっくりと大聖堂内を見物です。3万人を収容できるという壮大な内部は華麗な外装とは一変、壁や天井に装飾は少なく、すっきりと厳粛な感じです

(主祭壇) (ベネディット・ダ・マイアーノの十字架像)

やはり圧巻は祭壇手前の天蓋(=クーポラの内部)のフレスコ画・・・ジョルジョ・ヴァザーリ&フェデリコ・ツッカリの「最後の審判」。昨年からもう何度も見ていますが、やはり圧倒されます。

床の色大理石によるモザイクが華麗です

後部(=入口近く)中央の時計の文字盤はパオロ・ウッチェロ(1397〜1475)の作だそうです。彼は初期ルネッサンスの「遠近法」の画家として知られています。

堂内の絵画は少ないが、フレスコ画の似たような騎馬像が印象的です。モデルはともに当時の有名な傭兵隊長だそうです。

(ウッチェロ/ジョン・ホークウッド騎馬像) (カスターニョ/ニコロ・ダ・トレンティーノ騎馬像)

(ドメニコ・ディ・ミケリーノ/ダンテ、《神曲》の詩人)

鮮やかなステンドグラスも目を惹きます。

「キリストの奉献」(下絵はギベルティ) 「聖母戴冠」(下絵はドナテッロ)

次は地下の「クリプタ」へ入ります。ディスプレイの画面でCG動画が映写されています。大聖堂が出来る前からこの地には小さな教会があったようです。16世紀の改修を機に地下礼拝室(クリプタ)が設けられたようですが、近年発掘調査が進み大昔の遺構が明らかになっているようです。モザイク模様の床などもありました。

次は昨日やり過ごした「サンタ・トリニタ教会」へ向かいます。この教会は1092年にフィレンツェの貴族によって創建、13世紀にゴシック様式で再建され16世紀にベルナルド・ブオンタレンティによってバロック様式のファサードが設置されたそうです。

ファサードは他の教会に比べると「質素な」感じですが、中に入ると・・・堂内は薄暗く訪れる人もあまりなくてひっそりとしていますが、その構えや装飾はどうして、なかなか立派なものです。

誰の絵か不詳ですが、なかなかのもんです。

中央祭壇右のサセッティ礼拝堂が豪華です。壁面のフレスコ画は、ミケランジェロの師匠といわれるドメニコ・ギルランダイオ(1449〜94)の「聖フランチェスコ伝」 (昨年見たノヴェッラ教会のフレスコ画「マリア伝」も彼の作品です!) フレスコ画の下にある油彩画は「牧者の礼拝」。普段光が当たらない故かノヴェッラ教会と比べると鮮やかな色彩が残っていてギルランディオ円熟期(1480年)の力量を実感させられます。

この祭壇を造ったフレンチェスコ・サセッティ(1421〜90)はメディチ銀行の総支配人を務めた人物で、名前が同じことから、自らの礼拝堂に聖フランチェスコの生涯のフレスコ画を依頼したそうです。↑中右の油彩画の右の赤い衣の人物が彼本人です。(写真で撮りそこねましたが、左手には奥さんが描かれています)

彼はもともとノヴェッラ教会の中に聖フランチェスコの生涯を描こうとしたのですが、ノヴェッラ教会は「ドメニコ派」なので、「フランチェスコ派」が許されるハズもなく、やむを得ずこちらの教会に描かしたそうです。一つのフレスコ画にもいろんな曰く因縁があって面白いのがフィレンツェのいいところです。

右側廊4つ目の「サリンベニ礼拝堂祭壇」にはロレンツォ・モナコの「受胎告知」があります。

また、別の礼拝堂にはロレンツォ・モナコの聖母マリアの生涯を描いたフレスコ画と油彩画もありました。

教会を出ると、サンタ・トリニタ橋を渡って、同名地区に入ります。

一本横丁に入ると、表通りの喧騒が嘘のような静けさ。この地区は昔からの家内工業のエリアなんです。しもた屋風情の建物の窓ガラスを覗き込むと、親子でせっせと鋳物型抜きの製品を並べていました。

通りを進むと何処からか、物悲しいトランペットとアコーデオンの音色が聞こえてきます。まるで50年代のネオ・リアリスモ=ピエトロ・ジェルミの映画の中に入り込んだような感覚にとらわれます。

見えてきた教会が「サント・スピリト教会」・・・13世紀にはアウグティアーノ修道院の聖堂があり、15世紀に地区の有力者がブルネレスキに改築を依頼したが、彼は1446年に亡くなってしまい、後を数人の工匠が引き継いで1487年頃に完成したという。巨匠ベルニーニをして”世界で最も美しい教会”と言わしめたそうな。ファサードを見て”それはどうかな?”と思ったのですが、中に入ると、ベルニーニの言葉を実感します。

そして堂内には貴重な美術品がありました。

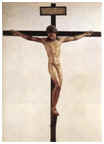

ミケランジェロの「キリストの磔刑」・・・1963年に教会の倉庫から発見されたこの作品は、人体解剖の場を提供してくれた教会へのお礼として制作されたと言われている。

(フィリッポ・リッピ/聖母とサン・ジョバンニーニ) (ピエトロ・デル・ドンジェッロ/受胎告知) (ジョヴァンニ・ディ・バッジョ・ビージョ/ピエタ)

↑ビージョの「ピエタ」は、ミケランジェロのピエタをお手本にして制作したのでしょうね!

ところでこの教会を有名にしているのは、奇跡的に焼失を免れて残ったブランカッチ礼拝堂の存在。初期ルネッサンス最高の画家と言われたマザッチオがその師マゾリーノと手掛け、彼らの死後、未完の部分を後にフィリピーノ・リッピが足したという壁画が残っているのです。但し、見物は予約制なので、残念ながら教会内部だけ見て退散です。

因みに壁画の中で一番有名なのが下の「楽園追放」です。当時(1427頃)としては画期的な、追放される二人の嘆きの声が聞こえてくるような、生々しい表情と動きのある絵です。この絵の写真はどこかで見たことがありますね。

これで本日の“教会巡り”が終了しました。時刻は6時前、トリニータ橋に差し掛かると、ちょうど日没前。素晴らしいサンセットシーンで、しばし見惚れておりました。

夕食は初日に行って気に入った「ダ・ジョルジョ」にしようと訪ねたのですが、「今日は開店が遅れる」というので、諦めて中央市場の2階へ。・・・今日は適度な混み具合です。コーナーの一角には揃いの黒いエプロン姿の可愛い女性がズラリ!・・・料理教室でした。

(前菜盛り合わせ) (マッシュルームとソーセージのラビオリ) (シーフードのフリッターとリコッタチーズ)

〜〜以上を美味しくいただいて、充実のフィレンツェの終了です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・